これまでの主な研究プロジェクトです。多くは学外の研究機関との共同研究です。

夏緑樹林におけるアーバスキュラー菌根共生の実態解明 | 森林でササがどのように密生するか | 林床植物における分布域の決定要因 | 植物の遺伝的多様性が生態系機能に及ぼす効果 | 森林の分断化に対する植物個体群や群集の応答 | 最終氷期以降の植物の移動分散パタン | 自家受精と花形態の進化

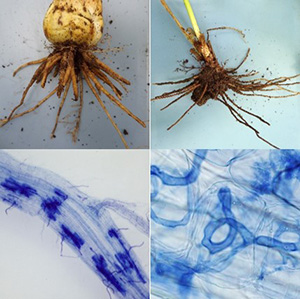

夏緑樹林におけるアーバスキュラー菌根共生の実態解明

大多数(73 %)の維管束植物は、根圏でアーバスキュラー菌根菌(=AM 菌)と共生し、菌根(菌と根の複合体)をつくります。

これは 4 億年前から続く、陸上生態系で最も普遍的に見られる共生関係であり、植物は AM 菌に光合成産物を提供する代わりに、AM 菌からリンや窒素などの栄養塩を得ています。

植物は 10〜20 % もの光合成産物を AM 菌に投資していますが、最大で 90 % ものリンの獲得を AM 菌に依存しており、生態系の一次生産や物質循環における菌根共生の役割は大きいと考えられています。

このような菌根の機能は、これまで主に温室や実験室内において、特定の AM 菌を植物に接種する操作実験を通じて明らかにされてきました。

しかし野外では、AM 菌がそれぞれ複数の植物種と共生する複雑な相互作用ネットワークが存在します。

また、従来の実験のほとんどは作物や草原生の植物を材料としており、多くの野生植物、特に森林生の植物では実際にどのような菌種と共生しているのかも分かっていません。

本研究では、北日本の夏緑樹林を対象として、植物と AM 菌による共生の実態を詳細な野外観測から明らかにすることを目指しています。

大多数(73 %)の維管束植物は、根圏でアーバスキュラー菌根菌(=AM 菌)と共生し、菌根(菌と根の複合体)をつくります。

これは 4 億年前から続く、陸上生態系で最も普遍的に見られる共生関係であり、植物は AM 菌に光合成産物を提供する代わりに、AM 菌からリンや窒素などの栄養塩を得ています。

植物は 10〜20 % もの光合成産物を AM 菌に投資していますが、最大で 90 % ものリンの獲得を AM 菌に依存しており、生態系の一次生産や物質循環における菌根共生の役割は大きいと考えられています。

このような菌根の機能は、これまで主に温室や実験室内において、特定の AM 菌を植物に接種する操作実験を通じて明らかにされてきました。

しかし野外では、AM 菌がそれぞれ複数の植物種と共生する複雑な相互作用ネットワークが存在します。

また、従来の実験のほとんどは作物や草原生の植物を材料としており、多くの野生植物、特に森林生の植物では実際にどのような菌種と共生しているのかも分かっていません。

本研究では、北日本の夏緑樹林を対象として、植物と AM 菌による共生の実態を詳細な野外観測から明らかにすることを目指しています。

Murata-Kato et al. (2022) New Phytologist 234: 1112–1118. プレス発表資料

森林でササがどのように密生するか:クローナル植物の時空間動態

日本の森林では林床にササが広く優占し、その被度は森林全体の 30 % にも及ぶと言われています。 ササは森林生態系に大きな影響を及ぼしており、ササが密生すると樹木の実生更新が妨げられます。 ササは地下茎を伸ばして殖える「クローナル植物」で、数十メートル以上にわたって広がる巨大なクローンをつくるほか、100年を超える長い一生のうち一度だけ、広い範囲で同調して一斉に開花・枯死すると特有の生活史を示します。 私たちは、1995 年に十和田湖畔のブナ林で一斉開花・枯死したチシマザサ集団を追跡し、長い年月をかけて再び密生するようになる過程を分析しています。 これまでに (1) 個体群の回復には 20 年以上の時間を要すること、(2) 明るい林冠ギャップなどで速く成長したクローンが、光の乏しい林内へも広がっていくことで、森林全体でチシマザサが密生するようになることなどを明らかにしました。 クローナル植物では、地下茎などを介してクローン内で資源を共有できることが知られており、ブナ林におけるチシマザサの密生過程は、明るい場所における光合成生産によって支えられている可能性があります。

Matsuo et al. (2014) Annals of Botany 114: 1035–1041. Matsuo et al. (2018) Ecology and Evolution 8: 1746–1757. プレス発表資料; Tomimatsu et al. (2020) Plant Species Biology 35: 185–196.

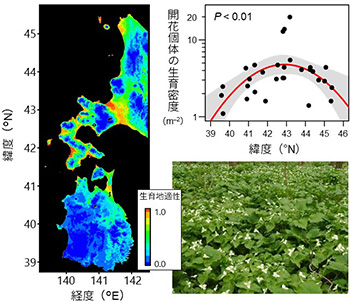

林床植物における分布域の決定要因:包括的理解を目指した実証研究

生物の分布域はどのようにして決まるのでしょうか。私たちは、分布域の決定要因や気候変動に対する応答機構を探るために、複数の草本種を対象として緯度に沿った地理的変異を調べています。 分布域の決定要因を解明することは、環境変動が及ぼす影響を評価する上でも重要です。 将来、平均気温や降水量がさらに上昇(増加)することが予測されていますが、これらの気候要因が異なる環境傾度に沿って個体群を比較することは、気候変動に対する生物種の応答を予測する手掛かりを得る上で有効だと考えられます。 岩手県を分布南限とするオオバナノエンレイソウは、生育密度が北海道の石狩地方で高く、南方あるいは北方へ向かうにつれて低くなる傾向("abundant-center distribution")を示します。 本研究では、成長や繁殖に関わる適応度成分や個体群成長率の比較分析、生態ニッチモデルなどを用いて、低緯度や高緯度において個体群成長を制限する要因について明らかにすることを目指しています。

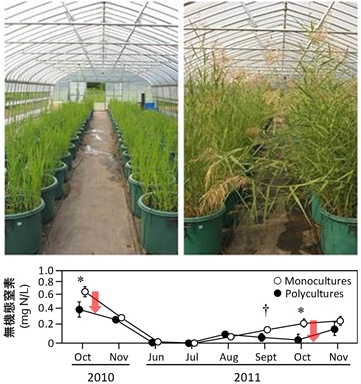

植物の遺伝的多様性が生態系機能に及ぼす効果:水質浄化システムを用いた検討

近年の生態学では、環境条件やそれに対する適応など、生物多様性を形作られる要因に注目してきた従来の枠組みを拡張して、生物の多様性が様々な生態系プロセスにどのような影響を及ぼすか(例えば、多様な植物群集ほど一次生産速度が大きいか)について明らかにしようとしてきました。 このような研究は、生物多様性が急速に低下しつつあるなかで、生態系の管理に対しても重要な示唆を導いています。 私たちは、ヨシの遺伝的多様性(遺伝子型数)を操作した実験を行い、遺伝的多様性が高い方がヨシの成長が速く、水質の浄化効率も高くなることを示しました。 また、遺伝的多様性の効果は亜酸化窒素(N2O)を還元する脱窒細菌の密度にも影響を及ぼすことで、地下部の生態系にも波及していました。 ヨシは、廃水処理を目的とした人工湿地に用いられており、遺伝的多様性を確保することが水質浄化効率を高める上でも重要な役割を果たすことが期待されます。

Tomimatsu et al. (2014) Oecologia 175: 163–172.

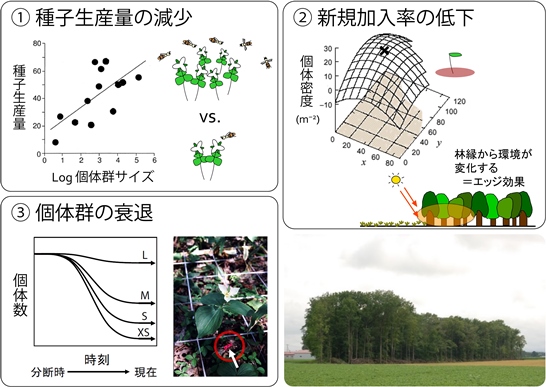

森林の分断化に対する植物個体群や群集の応答

生息地の破壊や分断は、生物多様性に対する最も大きな脅威の一つです。 私たちは、北海道を代表する林床植物であるオオバナノエンレイソウを対象として、森林の分断化が昆虫による花粉媒介や種子生産、種子の発芽をはじめとする様々な生活史過程に影響を及ぼすことを報告してきました。 北海道十勝平野では、1880年代からの農地開拓によって広大な落葉広葉樹林の大部分が失われ、小さく分断されて残っています。 私たちは、北海道を代表する林床植物であるオオバナノエンレイソウを対象として、森林の分断化が昆虫による花粉媒介や種子生産、種子の発芽をはじめとする様々な生活史過程に影響を及ぼすことを報告してきました。 また、明るく乾燥した環境を好むミヤコザサ(オオクマザサ)が分布を拡大し、林床植物の種多様性の低下を招いた可能性が高いことを示しました。 一方、林冠を構成する樹木に目を向けると、分断後に多くの大径木が枯死したこと、することによって失われたバイオマスが、徐々に回復していく様子を捉えることができます。 このような植物個体群や群集のダイナミクスは、森林の林縁を中心とする環境条件の変化(=エッジ効果)によるところが大きいと考えられます。

Tomimatsu & Ohara (2002) Conservation Biology 16: 1277–1285; Tomimatsu & Ohara (2004) Biological Conservation 117: 509–519; Tomimatsu & Ohara (2010) Oecologia 162: 371–381; Tomimatsu et al. (2015) Ecological Research 30: 1057–1064.

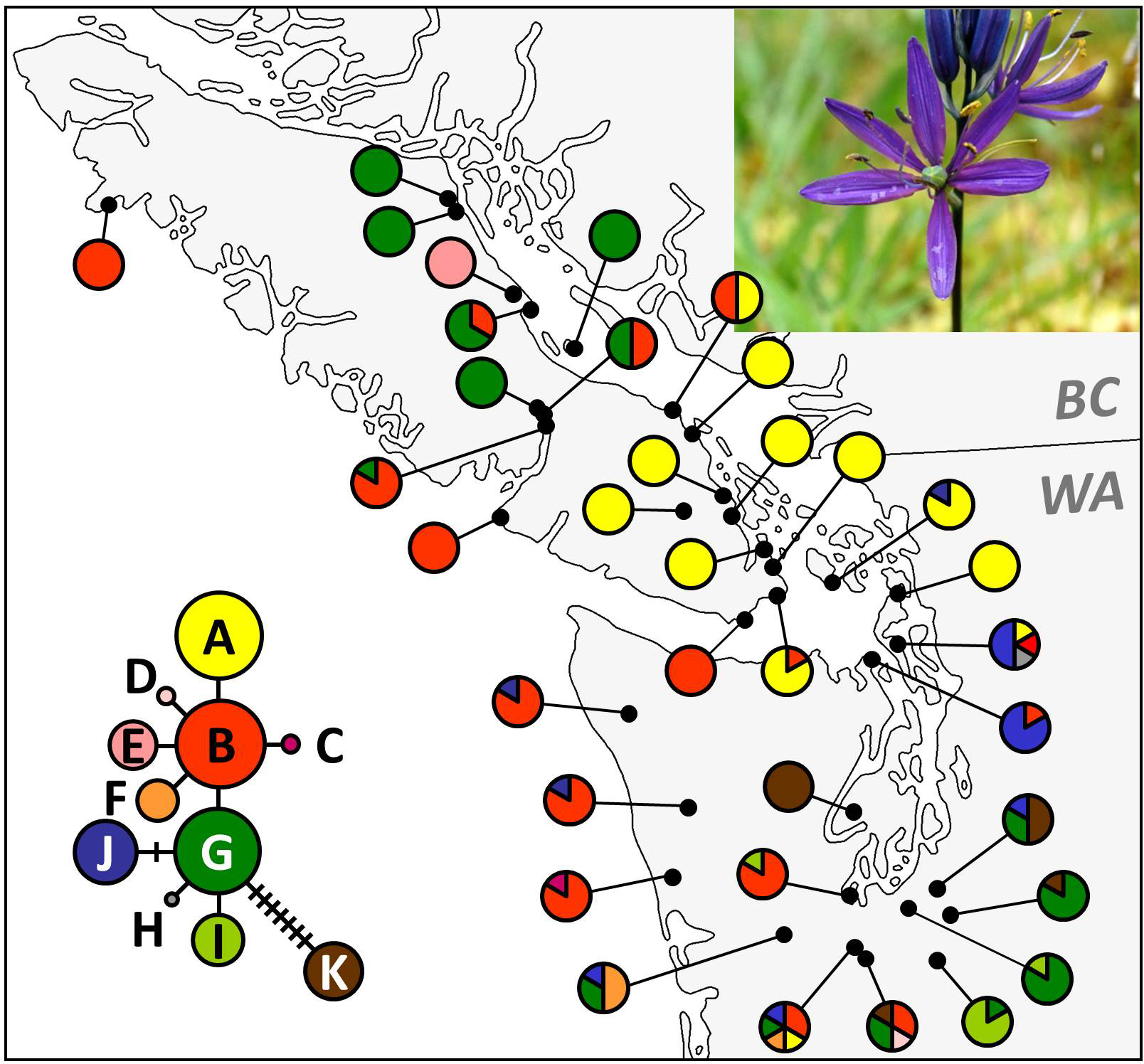

最終氷期以降の植物の移動分散パタンに人間活動の痕跡を探る

分布域の歴史的変遷を理解する上で、移動分散に関する知見は欠かせないものです。 外来種に代表されるように、人間が移動分散の重要なベクター(運び手)になることがありますが、栽培種を除けば、歴史的な人間活動が植物の移動分散に及ぼした影響については推測の域を出ていないのが現状です。 Camassia quamash(リュウゼツラン科)は、北米北西部に広がる草原生態系に生える草本で、先住民が鱗茎を広く持ち運んで交易を行っていたことが民族植物学の研究によって知られています。 私たちは、葉緑体 DNA における塩基配列の変異を分析し、C. quamash の移動分散に影響を及ぼした要因を検討しました。 その結果、本種の遺伝構造は、過去に分布していたコルディエラ氷床やカスケード山脈を含む地理的障害の影響を強く反映しており、民族植物学に基づく仮説を支持しませんでした。 カスケード山脈の西側では、南方に位置していたレフュージア(退避地)から最終氷期以降に北方へ分布拡大したと考えられましたが、北方にも従来想定されていなかったレフュージアが存在した可能性が示唆されました。

Tomimatsu, Kephart & Vellend (2009) Molecular Ecology 18: 3918–3928.

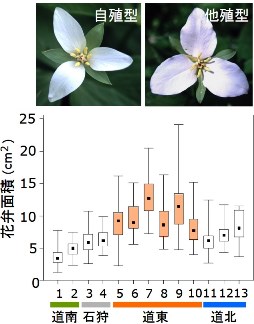

自家受精と花形態の進化

なぜ同じ植物種でも花の大きさが異なるのでしょうか。動物媒花植物では、他殖型の植物よりも自殖型の植物で花弁や花冠が小さくなる傾向があります。

この現象は、花の各器官に対する資源配分をトレードオフの制約の下で考える性配分理論(sex-allocation theory)によって説明されてきました。

他殖型の植物では、花粉を媒介する送粉者を誘引するために大きな花弁や花冠が好まれるというものです。

しかし、従来の理論では資源配分の階層性が考慮されていませんでした。

植物は、花弁や雌ずいに対する資源配分を変えるだけでなく、花全体の大きさや花数を変えているのかもしれません。

私たちは、オオバナノエンレイソウを対象として、資源配分の階層性を考慮した性配分理論の再検討を行いました。

本種は北海道東部で自家不和合性(他殖)を、その他の地域では自家和合性(主に自殖)を示すことが明らかになっています。

調査の結果、(1) 他殖型の個体群では、花弁が自殖型の個体群に比べて約 2 倍も大きいこと、(2) 自殖型の個体群では、花弁に配分する資源量が少ないだけでなく、花数を多くすることで個々の花(そして花弁が)が小さくなっていることが分かりました。

本研究の結果は、交配様式と花形質の相関進化について、新しい示唆を与えるものです。

Tomimatsu & Ohara (2006) American Journal of Botany 93: 134–141.